Knappenverein Glückauf-Südkamen 1901

Der Bergbau im heutigen Kreis Unna ist nur möglich aufgrund der erdgeschichtlichen Entwicklung. Nördlich des Haarstrangs befinden sich in schräger Lage kohleführende Schichten. Neben der Kohle ist auch salzhaltiges Wasser in der Tiefe vorhanden. Die Erdoberfläche der Hellwegbörde trägt als Endmoräne der Eiszeit eine lössbedeckte, fruchtbare Schicht.

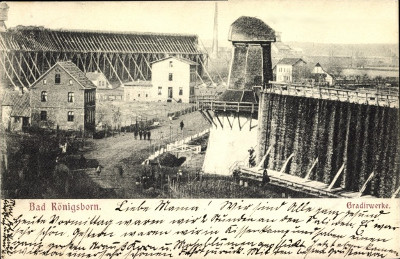

Schon im Mittelalter war die Salzgewinnung entlang des Hellwegs, so auch in (Unna-) Königsborn, von großer Bedeutung. Das gesiedete Salz wurde teilweise über zur Lippe transportiert. Später wurde die Sole auch für gesundheitliche Zwecke genutzt. Neben der Saline Königsborn förderte seit 1841 auch der Rollmannsbrunnen (Kamen-Heeren) salzhaltiges Wasser.

Gradierwerk Unna-Königsborn um 1900.

Die salzhaltige Sole wurde mehrmals über Gradierwerke (die Sole rieselt hier über Reisigzweige) geleitet, um sie zu konzentrieren. Danach verdunstete man den Wassergehalt in großen Siedepfannen, so dass das reine Salz übrig blieb. In Königsborn förderte die erste Dampfmaschine Westdeutschlands (die Feuermaschine) seit 1799 die Sole zu Tage. Die Gewinnung der Sole ging mit dem Beginn der Kohleförderung zurück, da sie bei den Schachtteufen häufig versiegte.

Am 18.Juli 1964 wurde das inzwischen verfallene Gebäude der Feuermaschine vollständig abgerissen. Teile der Dampfmaschine wurden unter Verwendung eines Dampfzylinders, der Steuerung und eines rekonstruierten Balanciers im Bochumer Bergbaumuseum wieder aufgebaut und zusammen mit einem Großmodell des Maschinenhauses präsentiert.

Vor der Kohlegewinnung war auf dem Lande ausschließlich Landwirtschaft, in den Städten Handel und Handwerk vorherrschend. Schon im Mittelalter waren die Städte Hamm, Kamen, Unna etc. von Bedeutung. Diese Städte wurden von den Landesherren, die sich oft in ihren Städten aufhielten, gefördert. Die zum Teil erhaltenen Stadtrechtsprivilegien geben einen Überblick dieser Förderung. Ein wesentlicher Faktor in der Wirtschaftskraft dieser Städte war ihre Mitgliedschaft in der Hanse. Mit dem Niedergang der Hanse verloren auch sie ihre Bedeutung.

Seit 2013 ist Kamen wieder Mitglied im Westfälischen Hansebund

Der Aufschwung kam erst mit der Industrie, bzw. dem Bergbau im 19. Jahrhundert. Die Bebauung der Städte blieb bis zum Einzug des Bergbaus innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern. Die Bautätigkeit beschränkte sich auf ein Mindestmaß. Seuchen, Kriege, Brände und Missernten bedrückten die Bewohner im Laufe der Jahrhunderte sehr. In Kamen waren die Leinwand- und Schuhwarenherstellung von überregionaler Bedeutung. Die anderen Gewerbezweige dienten nur der Selbstversorgung. Auf dem Lande gab es keine Handwerker. Durch die Stadt führten mehrere Handelsstraßen. Der Transport von Rohstoffen und Produkten geschah mit Fuhrwerken oder durch Menschenkraft. Der Zustand der Wege und damit die Geschwindigkeit hing stark vom Wetter ab. Auf dem flachen Land stand lediglich die Nutzung der Windenergie zur Verfügung.

Der wesentliche Faktor für die Ausbreitung der Industrie war die Verkehrsentwicklung, d. h. die Entwicklung der Eisenbahn. Ohne Eisenbahn keine Industrie, ohne industrielle Entwicklung keine Eisenbahn! Die Möglichkeit des Walzens von Stahl für die Gleise, die Herstellung von Gusseisen und die Weiterentwicklung der Dampfkraftnutzung für den Bau von Loks und Waggons waren Voraussetzung. Ohne die Abhängigkeiten von Wetter und Straßenzustand und mit relativ hoher Fahrgeschwindigkeit ließen sich nun Transporte in größerem Maße durchführen.

Durch die aufkommende industrielle Produktion nahmen Menge und Stückgewicht der Rohstoffe oder der hergestellten Produkte enorm zu. Auch die Anzahl der Personenbeförderungen erhöhte sich, da die Arbeitskräfte räumlich mobil sein mussten. Die Eisenbahn bot die Land-Transportmöglichkeiten für Güter und Menschen in nie dagewesenem Maße.

Bahnhofstraße 1927

Auch für den Nahbereich entstand Bedarf nach Verkehrsmitteln. Die Zechen bauten zum Kohlentransport Verbindungsbahnen (Zechenbahnen) zu den Eisenbahnlinien. Für den täglichen Personennahverkehr entstand 1909 die Kleinbahn Unna - Kamen - Werne (U-K-W), die bis ca. 1950 mit Straßenbahnen, heute als VKU mit Omnibussen fährt.

Die wichtigste Eisenbahnlinie des Ruhrgebietes, die Köln-Mindener Eisenbahn, erreichte 1847 Kamen. Sie verband den Rhein mit der Weser.

Kamener Bahnhof 1893 Südansicht

Nach dem Bau der Köln-Mindener Eisenbahn 1847 siedelten sich die ersten Industriebetriebe auch in Kamen. Diesen Ansiedlungen waren zwei wichtige Gründungen vorangegangen: 1857 entstand die städt. Sparkasse, die für das notwendige Kapital sorgte und 1865 die städt. Gasanstalt, die die Energie lieferte.

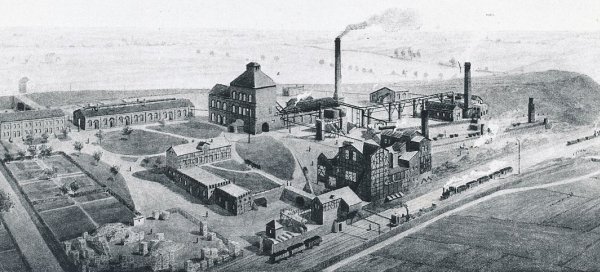

1868 entstand in der Nähe des Bahnhofs die Gelb- und Eisengießerei der Gebr. Jellinghaus. Zwischen 1870 und 1900 entstanden mehrere Eisen verarbeitende Betriebe, die direkt oder indirekt mit dem Bergbau zu tun hatten. Die Zeche Monopol teufte 1873 den ersten Schacht ab. In dieser "Gründerzeit" entstanden im deutschen Reich viele Firmen und Gesellschaften, die zum Teil bald wieder verschwanden.

Fabrikhalle um 1890

Der Bedarf an Arbeitskräften wurde in den ersten Jahren aus der heimischen Umgebung gedeckt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Handwerk durch die Aufhebung des Zunftzwangs in eine Krise geraten. So standen viele verarmte Meister und Gesellen der kommenden Industrie als billige Arbeitskräfte zur Verfügung.

Erst als noch mehr Arbeitskräfte, insbesondere für Bergbau benötigt wurden, warb man in den östlichen Provinzen an. Die Arbeitskräfte für die Zeche Monopol kamen zum größten Teil aus Schlesien.

Als sich nach 1900 die Zeche Monopol etabliert und Vertreter im Stadtrat hatten, verhinderte sie die Ansiedlung weiterer Industriebetriebe.

|

|

||

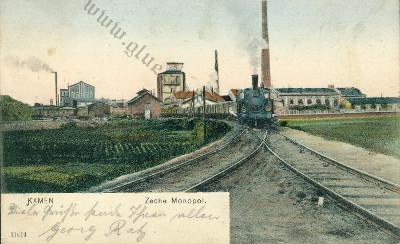

| Postkarte 1906 | Postkarte 1920 | ||

|

|

||

| Postkarte - Camen 1919 | Postkarte - Kamen 1958 |

Der Bergbau in unserer Region begann schon vor 300 Jahren mit der Zeche Caroline in Holzwickede. Der Hauptabnehmer der dort geförderten Kohle war die Saline Königsborn. Die Teufe dürfte jedoch nicht sehr groß gewesen sein. Erst seit 150 Jahren ist der wasserdichte Schachtausbau möglich. Vor allem konnte erst die Dampfmaschine für eine Abteufung, Wasserhaltung und Förderung in größeren Tiefen sorgen. Um 1840 wurden im Ruhrbergbau Tiefen von 300 Metern, nach 1910 von über 1000 Metern erreicht.

Zeche Caroline in Holzwickede 1895

Damit ist auch eine stete "Nordwanderung" des Ruhrbergbaus verbunden. An den Hängen des Ardeygebirges und des Haarstrangs tritt die Kohle fast zu Tage. Weiter nach Norden lagern die Kohle führenden Schichten immer tiefer. Anfänglich konnten also nur die höher liegenden Flöze abgebaut werden.

In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts bohrte man an vielen Stellen nach dem "schwarzen Gold". In diesem Jahrzehnt entstanden in Unna die Zechen Alter Hellweg und Massener Tiefbau und westlich von Methler die Zeche Kurl. 1873 begann die Teufe für Monopol in Kamen und 1874 folgte der Schacht 1 in Königsborn.

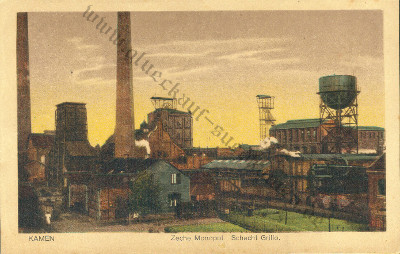

Durch die Reparationen nach dem deutsch-französischen Krieg (1870/71) entstanden viele Zechen u.a. Industriebetriebe. Die Zechen vor 1900 waren meist als "Gewerkschaft" entstanden, d.h. sie gehörten mehreren "Gewerken". Für die Zeche Monopol waren die Gewerke mit den größten Anteilen (Kuxen) Friedrich Grillo und Heinrich Grimberg. Die Schächte in Kamen (Grillo I und II) und Bergkamen (Grimberg I bis IV) wurden nach ihnen benannt.

1892 ging die Zeche Monopol in den Besitz der Gelsenkirchener Bergwerks Aktiengesellschaft (GBAG) über. Das Grubenfeld von Monopol war lange das größte des Ruhrbergbaus. Es reichte von Pelkum bis Oberaden und von Rünthe bis Südkamen (8740 Hektar groß).

Der private Bergbau war nach 1850/65 möglich geworden, der Staat beschränkt sich seit dieser Zeit mit der Bergaufsicht durch die Bergämter.

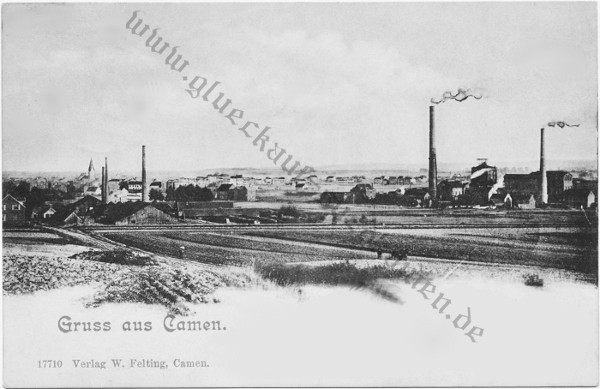

Postkarte Camen 1901

Blick von der Lüner Höhe zur StadtmitteRechts Zeche Monopol - in der Mitte links, die alte Ziegelei - hier wurde 1921/22 das "Negerdorf" erbaut.

Hinten der schiefe Turm, der Bau der katholischen Kirche wurde gerade begonnen.

Mit dem Einzug des Bergbaus veränderte sich das Gesicht der Städte und Dörfer sehr schnell. Neben den rasch angeworbenen Bergarbeitern kamen auch andere Berufsgruppen in die Bergbauregion: Kaufleute, Bauhandwerker, Dienstleistungskräfte und Beamte. All diese Branchen hatten jetzt Konjunktur.

Insbesondere die Bauunternehmen hatten viel zu tun. Jetzt erst wuchsen Städte wie Kamen über ihre mittelalterlichen Mauergrenzen hinaus. Die privaten Gebäude bestanden zumeist aus Fachwerk, nun wurde mit Steinen gebaut. Die Ziegeleien kamen dem Bedarf kaum nach. Stattliche Verwaltungsgebäude entstanden. Die Straßen und Wege baute man aus. Der Bau von Straßendämmen und Bahnlinien griff aber schon in den ökologischen Haushalt ein: die Hochwässer der Flüsse konnten sich nicht mehr frei ausbreiten; es gab Überschwemmungen. Die Abwässer der Zechen und Fabriken, verbunden mit Rückstaus durch Bergsenkungen führten zu weiteren Problemen der Fließgewässer. Sie wurden reguliert. Die Abwässer der zunehmenden Bevölkerung verschmutzte die Flüsse.

Alter Markt 1868

Auch die Bevölkerungsstruktur veränderte sich. Zwischen 1871 und 1910 verdreifachte sich die Einwohnerzahl von ca. 3.700 auf fast 11.000. Durch den Zuzug aus Schlesien, Ungarn und anderen osteuropäischen Gebieten vervielfachte sich der Anteil der Katholiken. In Verbindung mit sprachlichen Problemen kam es häufig zu Spannungen. Die Veränderungen der Sozialstruktur bewirkten zugleich eine Polarisierung der sozialen Gegensätze. Die Bergarbeiterschaft stand der Sozialdemokratie nahe. Die Bergarbeiter forderten zunehmend Verbesserungen ihrer Arbeitsplätze und Einkommenssituation.

Den angeworbenen Bergarbeitern wurde von den Werbern viel versprochen. Wenn die Menschen dann hier lebten, merkten sie, dass man ihnen zuviel versprochen hatte. Weder die Wohnungen, die viel zu teuer waren, die Gesundheitsfürsorge noch die Schulverhältnisse erfüllten die Erwartungen.

In den Zechen bestanden die schlechtesten Arbeitsbedingungen der gesamten Industrie. In keinem anderen Bereich war die Unfallgefahr so groß; Hitze und Feuchtigkeit belastete die Bergarbeiter unter Tage. Der Gedingelohn wurde nach der Anzahl der gefüllten Förderwagen berechnet. Wenn die Kohle mit viel Gestein vermischt war, wurden die Wagen "genullt", dass heißt nicht gerechnet. Oft wurde dies willkürlich gemacht. Der Lohn war entsprechend gering.

Die Steiger durften die Bergleute schlagen und beschimpfen. Sie konnten den Kumpels auch Strafen auferlegen, z. B. wenn das Werkzeug (Gezähe) kaputt oder verloren ging. Bei Absatzschwierigkeiten kam es zu Massenentlassungen. Der Staat hatte seit der Berggesetznovelle von 1865 die Regelung der Arbeitsverhältnisse den Zechenbesitzern überlassen.

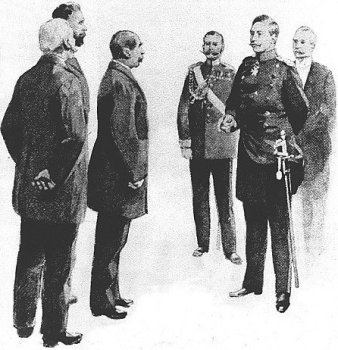

Vor diesem Hintergrund kam es im Mai 1889 zum ersten und zugleich größten Bergarbeiterstreik in der deutschen Geschichte. Die Streikforderungen waren von Zeche zu Zeche unterschiedlich. Für die Zeche Monopol in Kamen und Bergkamen stand die Verkürzung der Arbeitszeit (Anrechnung der Ein- und Ausfahrt) im Vordergrund. Von ca. 1000 Mann Belegschaft fuhr niemand an. Der Kamener Bürgermeister forderte Militär an, um die Arbeitswilligen zu schützen. Eine Delegation von drei Bergarbeitern wurde vom Kaiser empfangen. Am Ende des Streiks standen einige Teilerfolge. Doch die Solidarität der Bergarbeiter hatte zur Folge, daß der Vorläufer der IGBE, der "Alte Verband", gegründet wurde.

Kaiser Wilhelm II. empfängt die Delegation (Bunte, Schröder und Siegel) der streikenden Ruhr-Bergarbeiter, 14. Mai 1889

In den Jahren 1905 und 1912 kam es im Ruhrgebiet wieder zu Streiks, die wegen Schichtzeitverlängerungen und Kürzungen der Reallöhne entstanden. 1912 ging in Bergkamen Militär gegen die Streikenden vor.

Während die Zechen ihre Schächte abteuften, war der Arbeitskräftebedarf noch relativ gering; man kam in der Regel mit dem Potential der Umgebung aus. Erst als die Schächte Kohle förderten, stieg der Bedarf an Bergleuten sprunghaft an. Die ersten angeworbenen Arbeiter konnten noch als (Unter-) Mieter in den Häusern des Bürgertums unterkommen; doch bald mussten Kolonien gebaut werden.

Die Zeche Kurl hatte seit 1871 in mehreren Etappen eine große Bergarbeiterkolonie (Kaiserau) in der Gemarkung der Dörfer Methler und Westick errichtet. Auch die Zeche Königsborn baute Kolonien in der Nähe ihrer Schächte. Die Zeche Monopol überließ den Bau der ersten vier Häuser 1887 einem privaten Unternehmer. Sie standen zwischen Bahnhof und Westicker Straße.

Seit 1888 baute die Zeche Monopol selbst Gebäude auf dem Gelände ehemaliger Burgmannshöfe. So dem Vogelhof (auch Reck - zu - Reck - Hof), dem Rungenhof an der Nordenmauer und den Galenhof im Westen der Stadt. Durch Verkauf kam der Galenhof an den Dortmunder Kaufmann Wilhelm Schulz, der ihn an den hiesigen Papierfabrikanten Theodor Friedrich veräußerte. Wann Schulz den Hof kaufte und wieder abgab, ist nicht genau bekannt. Nach dem Konkurs des Unternehmens Friedrich 1894 erwarb die Gelsenkirchener Bergwerks AG 1897 das Gebäude mit dem großen Grundstück.

War mit dem Abteufen des ersten Schachtes für die Zeche Monopol 1873 der wirtschaftliche Stillstand Kamens zu Ende, so hörte auch für den Galenhof die Zeit der Beschaulichkeit auf: Die Zechenverwaltung ließ die Gräben zuschütten, die Wälle abtragen und den Baumhof einebnen. Das wurde umgebaut und mit neun Kleinwohnungen zu je drei Zimmern für Bergarbeiterfamilien sowie einem großen Schulzimmer für eine Kleinkinderschule ausgestattet.

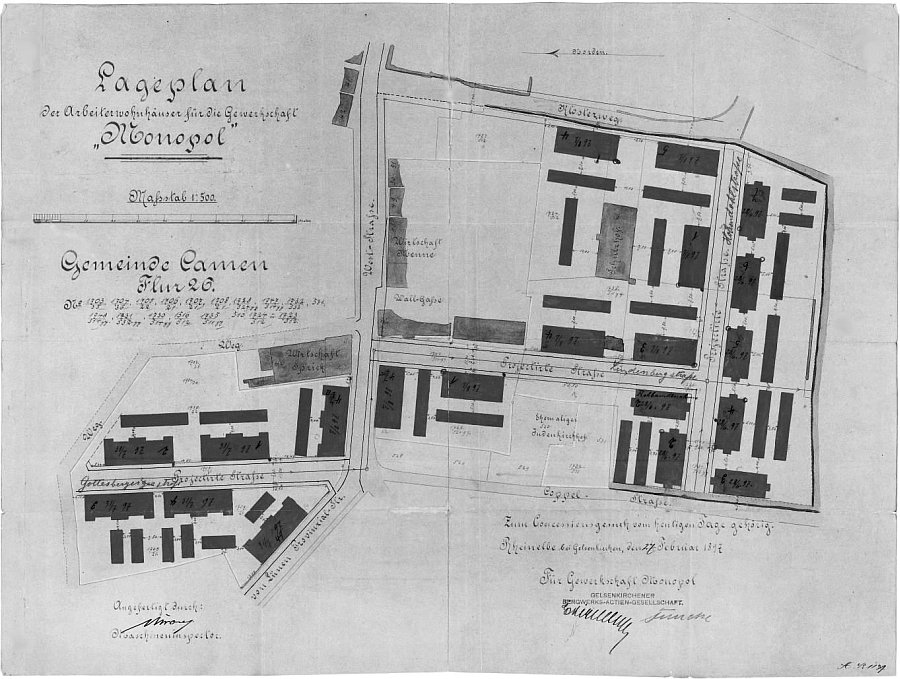

Lageplan von 1897

Bergarbeiterwohnungen für die Gerkschaft "Monopol"""

Bildquelle: Stadtarchiv Kamen

Gleichzeitig ließ man auf dem Gelände des Galenhofes 14 gleichförmige Bergarbeiterwohnhäuser mit je 12 Wohnungen und den damals üblichen Schuppen errichten. Der Galenhof blieb im Besitz der Zeche, bis er 1967 zusammen mit den Bergarbeiterhäusern von dem Kölner Kaufmann Günter Kaußen erworben wurde.

Erinnerungen von Ernst Beier aus Bochum.

Die Mutter meiner Mutter, Franziska Klein, geborene Pohl (20.4.1866 - 14.5.1937) wurde in Buchwaldsdorf im Pfarramt Wekelsdorf im Kreis Braunau in Ostböhmen als Tochter des aus dem böhmischen Hutberg stammenden Försters Wilhelm Pohl und seiner Ehefrau Theresia, geb. Bittner, geboren. Den Namen Pohl fanden meine Frau und ich bei einer Wanderung auf dem Braunauer Friedhof und in den Wekelsdorfer Steinen. In Wekelsdorf war er mit einem Text in einen aus einem See herausragenden Felsen eingemeißelt. Falls ich die erodierte - nicht von Tschechen beschädigte - Inschrift richtig deute, sollte sie unter der Jahreszahl 1857 daran erinnern, dass ein Friedrich Pohl die Genehmigung zur Kahnfahrt von Ausflüglern auf den Gewässern zwischen den Wekelsdorfer Steinen erhalten hatte. Die Wasserfahrten wurden bei unserem Besuch - 140 Jahre nachdem der Steinmetz den Felsen bearbeitet hatte - immer noch durchgeführt, allerdings nun auf Flößen.

Wenige Wochen nach der Geburt meiner Großmutter marschierten preußische Truppen an der schlesisch-böhmischen Grenze auf, darunter der spätere Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg und Beneckendorf als achtzehnjähriger Sekondeleutnant. In der Nähe des südlich von Braunau liegenden Königgrätz, genauer: bei dem kleinen Örtchen Sadowa, wurden am 3. Juli 1866 die Österreicher von den Preußen geschlagen. An die Opfer der k.u.k. Truppen erinnert auf dem Braunauer Friedhof ein sehr gut erhaltenes gepflegtes Denkmal.

26 Jahre nach der Schlacht bei Königgrätz tauchte ein 34 jähriger Mann vor der böhmischen Haushälterin Franziska Pohl auf. Es war ihr Schwager, der Witwer Karl Klein aus Westfalen. Franziska wusste, weshalb der Karl gekommen war, und da ihre verstorbene Schwester nur Gutes über ihren Ehemann berichtet hatte, fuhr sie mit dem Witwer gleich nach Kamen. Sie gebar ihm acht Kinder; meine Mutter war ihr jüngstes.

Bewohner vor einem der Arbeitermiethäuser in Kamen, vor 1914.

Nachdem meine Mutter als letztes Kind aus dem Haus gegangen war, hatte meine Großmutter zu der Zeit, an die ich mich noch erinnern kann, nur noch einen Zwei Personen-Haushalt zu versorgen. So wie ihr Mann Geld sammelte, legte sie viele Seifenstücke auf Vorrat an, Kernseife natürlich, denn Blumenseife galt in Arbeiterhaushalten als nicht vertretbarer Luxus oder als dekadent. Wenn sie ein neues Stück brauchte, nahm sie immer das am längsten abgelagerte, das man zwar zur Schaumbildung länger in den Händen drehen musste, das sich aber nicht so schnell verbrauchte wie die frische Seife, die oft vom vorherigen Waschen noch weich war. Im Zweiten Weltkrieg profitierte meine Familie von ihrer Seifensammlung. Meine Großmutter trug nach meiner Erinnerung immer lange dunkle Kleider. In jeden ihrer Unterröcke hatte sie eine Tasche eingenäht, in der sie ihre Schlüssel und ihre Geldbörse aufbewahrte und aus der sie gelegentlich eine Kleinigkeit für ihre Enkelkinder herauszog. Nach Aussagen meiner Kusine Grete trug sie darin auch ein Kartenspiel, um bei jeder sich bietender Gelegenheit auf ein Spielchen vorbereitet zu sein

Ich besuchte sie gern und oft, zumal ich von der Wohnung meiner Eltern zu ihr nur eine Minute zu gehen brauchte. Abgesehen vom Sommer, in dem der Garten vielerlei frisches Gemüse lieferte, kochte sie nach einem festen Wochenplan. Beispielsweise gab es Dienstags immer Graupensuppe, Donnerstags Butternudeln und Sonntags Kartoffeln mit Soße als Hauptgericht des dreigängigen Sonntagsmenüs. Kartoffeln mit Soße bedeutete, dass beim Hauptgang Fleisch, Kartoffeln und Gemüse einzeln und nicht wie an Werktagen zu einem Eintopf durcheinander gekocht wurden.

Jeweils im Herbst entnahm sie den auf dem Grab ihrer Tochter Elisabeth welkenden Studentenblumen ein wenig Samen. Im Frühling säten Oma und ich in der Küche die Tagetes in kleinen Schälchen aus und setzten im frühen Sommer die daraus gesprossenen Pflänzchen auf Elisabeths Grab. Ich mache es nach meiner Pensionierung der Oma nach und ziehe aus Tagetessamen in kleinen Plastiktöpfchen kleine Pflänzchen und bringe sie allerdings nicht auf den Friedhof, sondern setze sie in meinen Garten oder verschenke sie.

Zum letzten Mal sah ich sie beim Schrubben des Stalls. Während sie sonst liebevoll auf die Ankunft ihrer Enkel reagierte, war sie dort kurz ab, vielleicht weil sie die leidige Arbeit schnell hinter sich bringen wollte oder sich nicht wohl fühlte. Am nächsten Morgen, am 14. Mai 1937, lag sie tot auf ihrem Strohsack.

Über das Wohnen meiner Großeltern kann ich folgendes berichten. Von ihrer Ankunft in Westfalen im Jahr 1888 bis zu ihrem Tod wohnten die Eltern meiner Mutter auf dem Vogelhof in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung, die im zweiten Stockwerk des Hauses lag. Die Eltern meines Vaters lebten in einer ebenso großen Wohnung auf dem Rungenhof. Sie erhielten jedoch, nachdem die Mutter 14 Kinder geboren hatte, im Jahr 1922 eine besser ausgestattete und mit 66 Quadratmetern Wohnfläche auch größere Wohnung in der neu gebauten Kamener Hindenburg - Kolonie, die schon damals Negerdorf genannt wurde und den Namen bis heute behalten hat.

Zu jeder Wohnung auf dem Vogel - und dem Rungenhof gehörten drei Zimmer, ein kleiner Kellerraum und ein auf dem Hof liegender Stall, in dem sich als einzige Toilette der Wohnung ein Plumpsklo befand. Die Eltern meiner Mutter nutzten die drei Zimmer folgendermaßen: das vom Flur aus erste Zimmer als Wohnküche, das damit durch eine Tür verbundene Zimmer als Schlafzimmer für die Großmutter sowie alle Kinder und das Zimmer am Ende des Flurs, in der Siedlung allgemein als dritte Stube bezeichnet, als Schlafzimmer für meinen Großvater. Als die Kinder das Haus verlassen hatten, bat mein Großvater seine Frau, wieder zu ihr ins Schlafzimmer ziehen zu dürfen. Diese lehnte dies jedoch mit dem Hinweis ab, dass sie dann zwar nicht durch unruhige Kinder, wohl aber durch sein Schnarchen gestört würde, das ohnehin ziemlich laut durch die dünne Wand hindurch schalle. Meine Großeltern schliefen auf Strohsäcken. Matratzen hielten sie für einen ungesunden Luxus, denn diese würden im Gegensatz zum Stroh im Sack äußerst selten oder überhaupt nicht gewechselt. Das Stroh hingegen wurde alle halbe Jahre ausgetauscht und im Stall als Streu für die Schweine weiter verwendet.

Die Einrichtung der Wohnküche bestand nach dem Auszug der Kinder aus einem Herd, einem mit Wachstuch bezogenen Tisch, Opas Lehnsessel, zwei Stühlen und einem etwas verschlissenen mit Lederersatz bezogenen Sofa, einem einfachen Schrank, einer großen, roh gezimmerten Wäschetruhe, einem Spülstein mit Wasseranschluss und einer Wasserbank zum abtropfen des Gespülten. Die Bezeichnung Spülstein für Spülbecken wird heute noch gelegentlich gebraucht, aber damals handelte es sich in den Zechenhäusern tatsächlich um ausgehöhlte Sandsteine. Die Fußböden bestanden aus rohen Dielen, die wenigstens Samstags geschrubbt wurden. Nach dem Schrubben streute meine Großmutter feinen weißen Sand darauf, fegte diesen nach dem Trocknen ab und sicherte sich so immer einen nahezu weißen Fußboden.

In vielen Zechensiedlungen wurde bis in die dreißiger Jahre hinein das Problem des knappen Wohnraumes durch Kostgänger verschärft. Dies waren meist alleinstehende junge Männer aus den preußischen Ostgebieten, die zum Arbeiten ins Ruhrgebiet gekommen waren, für die aber kein Wohnraum zur Verfügung stand. Sie versuchten deshalb, bei Familien unterzukommen. Kostgänger wohnten bei der Familie und wurden von den Hausfrauen mit verköstigt, Schlafgänger wohnten nur bei der Familie. Häufig mussten sich mehrere Personen ein Bett teilen. Vor allem die Kirchen wetterten gegen die Kostgängerei, weil sie dadurch die Moral der Familien gefährdet sahen. Auch während meiner Kindheit gab es auf dem Vogelhof einige Kostgänger, aber ich kann mir keinen mehr persönlich vorstellen. Bittere Not war meist der Grund für eine Familie, in ihre engen Wohnungen noch einen oder gar mehrere Kostgänger aufzunehmen.

In den Jahren 1920/23 begann die Gelsenkirchener Bergwerks AG (GBAG) erstmals damit, auf ihrem, direkt an der Schachtanlage liegenden Gelände in der Westenfeldmark der Stadt Kamen für die Bergarbeiter der Zeche Monopol, Grillo - Schächte, eine Wohnsiedlung zu errichten. Sie erhielt den offiziellen Namen "Hindenburgsiedlung". Auch wenn man allgemein vom Negerdorf spricht, ist dies bis heute die offizielle Bezeichnung. Der "Streit" wie der Name Negerdorf entstand, wird wohl nie beizulegen sein und so gibt es darüber verschiedene Versionen. Vermutet wird, das die Bergleute ungewaschen, also schwarz nach Hause kamen. Was aber eigentlich nicht stimmen kann, da es zu der Entstehungszeit der Siedlung schon Waschmöglichkeiten auf der Schachtanlage gab. Auch wurde von Zeitzeugen berichtet, dass es in den 30er Jahren im Schulunterricht noch eine andere Aussage gab; weil die roten Dachziegel sich von dem Russ der Kokerei schwarz gefärbt hatten. Darüber hinaus wird in der Festschrift vom 24. Mai 1997 zum 75 jährigen Bestehen des Negerdorfes die These aufgestellt; der Name Negerdorf stamme vielmehr von nigges (neues) Dorf.

Am damaligen "Hindenburgplatz", zwischen der Lünener und der Weddinghofer Straße,

entstanden an den neu angelegten Wegen, 27 Reihenhäuser mit 127 Wohnungen.

"Am Hilsingswege" - die heutige Grillostraße,

"Am hohlen Wege" - der heutige Hohler Weg

"Am Westenborn" - der heutige Westenborn

"Lintgehr" - die heutige Lintgehrstraße

Blick in den Hohler Weg und rechts hinter dem ersten Haus geht in den Westenborn.

Die Kamener Zeitung schrieb am 20.7.1920 zu den Planungen der Hindenburgsiedlung: "Über die Siedlung im Westen, hinter dem Kleinbahn-Depot, wird in der Bürgerschaft viel debattiert, u. a. wird gesagt, dass die Siedlung finanziell ungünstig dasteht. Demgegenüber wies Herr Bürgermeister Dr. Wiesner in der Sitzung des Verkehrsvereins darauf hin, dass Kamen mit seiner Siedlung so günstig dastehe, wie wenige Städte im Industriegebiet. Die Stadt braucht nicht einmal die ihr zustehenden Überteuerungszuschüsse, weil die Treuhandgesellschaft für Bergarbeiter-Siedlung einen unverzinslichen Zuschuss von 700.000 Reichs-Mark gewährte. Durch schnelles Handeln - der dritte eingegangene Antrag war der unserer Stadtverwaltung - wurde erreicht, dass Kamen diese hohe Summe erhielt, während andere Städte bedeutend geringere Zuschüsse bekamen. Bedingung für diesen Zuschuss der Essener Treuhandgesellschaft ist aber, dass die Bauten für Bergleute errichtet werden. Die acht in Angriff genommenen Häuser mit 10 Wohnungen sollen am 1. November des Jahres bezugsfertig sein. Ist diese Nachricht für die Allgemeinheit mit Freuden zu begrüßen, so wird sie bei vielen Mitgliedern der Kamener Siedlungsgesellschaft Enttäuschung hervorrufen. Das sind diejenigen, die nicht dem Bergarbeiterstande angehören und nicht beteiligten, um auch eine Wohnung oder ein Häuschen aus der Siedlung zu bekommen. Eine Kündigung des Beitrags von 500 Mark oder einen Austritt aus der Siedlungs- G. m. b. H. gibt es nach den Statuten nicht. Die anderen Berufskreise werden sich wohl oder übel auf später vertrösten müssen."

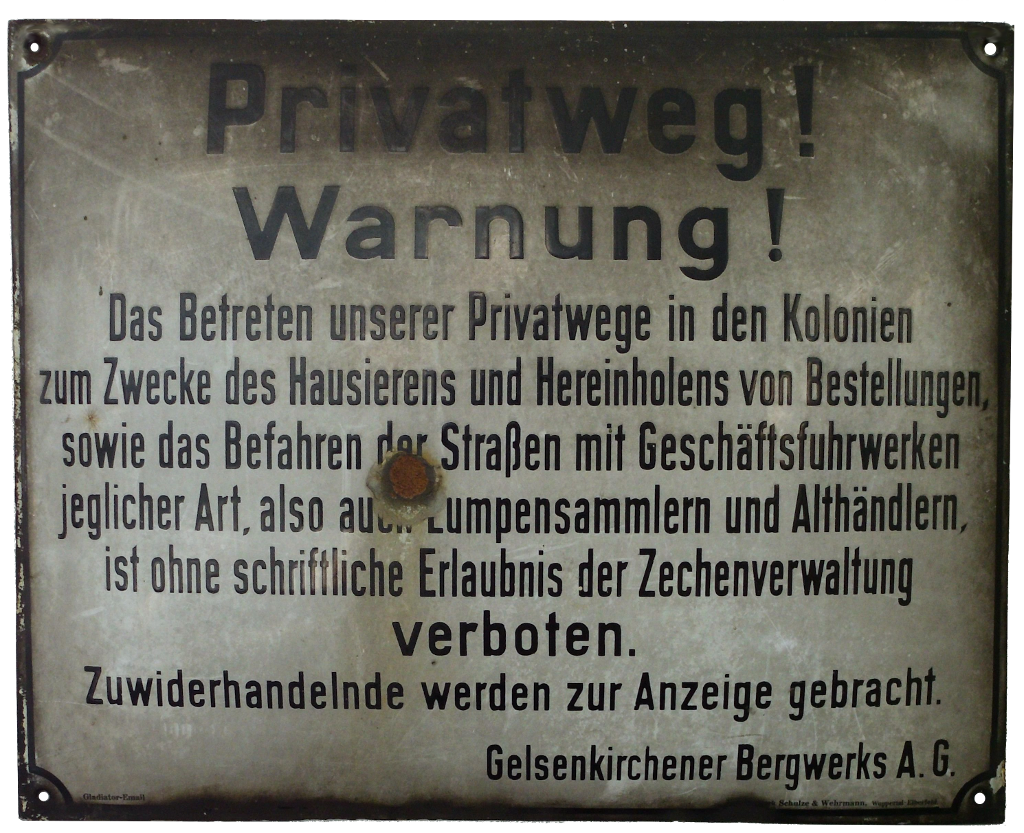

Solche Schilder fand man am Zugang der Kolonien.

Die allgemeine Geldentwertung in Deutschland war schon von der Mitte 1919 bis Februar 1920 groß gewesen, stoppte dann aber oder ging sogar zurück bis Mitte 1921, um dann aber bis August 1923 unvorstellbare Größen zu gewinnen. Die Inflation spiegelte sich auch in den Kosten- und Mietangaben der GBAG wieder. Im Juni 1920 gab sie die Kosten der Baumaßnahmen, für die 27 Häuser mit 127 Wohnungen, mit 12,6 Mio. Reichsmark an, also ziemlich genau 100 000 Reichsmark pro Wohnung. Als monatlichen Mietwert gab sie Mitte 1920, 660 RM für die größere, 540 RM für die kleinere Wohnung an. Die örtlichen Vergleichsmieten lagen bei 520 bzw. 420 RM. Ein Hauer oder Schlepper verdiente im Ruhrgebiet vergleichsweise im Juni/Juli 1920 ca. 320 RM wöchentlich. Etwa Ende 1921, kurz vor der Vermietung der Häuser ist der monatliche Mietzins mit 1968 bzw. 1776 RM angegeben; der Wochenlohn eines Hauers lag im September bei 512,16 RM, im September bei 720 RM.

Das "Negerdorf" 1926.

Schön zu erkennen die Anordnung der Häuser und der Straßenzüge.

Unten die Lüner Straße und das Bergwerk Monopol.

Ausschnitt aus einem Luftbild - Freigabe: "Regionalverband Ruhr, CC BY-NC-SA 4.0"

Die Fläche der Baugrundstücke umfasste insgesamt rund 66.000 qm, davon Gartenflächen rund 42.000 qm. Auf eine Wohnung kam damit ein Flächenanteil einschließlich Garten von 484 qm. Die Häuser enthielten zwei verschiedene Wohnungstypen. Dies waren die Endwohnungen (Typ Y) und die kleineren Mittelwohnungen (Typ Z). Von den 117 Wohnungen entsprachen 54 dem Typ Y und 63 Wohnungen dem Typ Z.

Gebaut wurde ein Massivmauerwerk mit Bruchsteinsockel, die Steine kamen hauptsächlich aus der zecheneigenen Ziegelei; fließende Trinkwasserleitung, Kanalanschluss für Schmutz- und Regenwasser, Trockentoilette mit Grube, Ofenheizung; 2 ½ Etagen, keine Unterkellerung - Probleme mit der Grundwasserisolierung oder auch schlicht Kostenersparnis könnten hierfür die Gründe sein.

| Baubeschreibung | Typ Y | Typ Z |

| Bebaute Fläche: | 60 qm | 50 qm |

| Umbauter Raum: | 443 qm | 366 qm |

| Wohnfläche: | 66 qm | 54 qm |

| 1. Obergeschoss: | Küche u. 2 Zimmer | Küche u. 1 Zimmer |

| Dachgeschoss: | 2 Kammern | 2 Kammern |

| Anzahl der Räume: | 5 | 4 |

Die Erdgeschosse enthielten nur drei Wirtschaftsräume, nämlich Kohlenlager, Waschküche und Stall.

Zu jeder Wohnung gehörte anfangs ein Garten von ca. 350m². Zusätzlich hatten aber viele Bergarbeiterfamilien weiteres Gartenland auf der Lüner Höhe gepachtet. Das Gartenland der Siedlung, zwischen den einzelnen Häuserzeile sowie am Rand, Westenborn östlich und Lintgehr westlich, war von den Wohnungen und ihren Hofplätzen durch Gartenwege getrennt. Dorthin wurden später zur Vorbereitung des faschistischen Krieges kleine Luftschutzbunker gebaut. Mit der Bebauung der Lüner Höhe ging das gepachtete Gartenland verloren, im Verlauf der 60er Jahre und mit steigenden Einkommen verkleinerte man auch die verbliebenen Hausgärten und schloß sie unmittelbar an die Hausgrundstücke an. Die Grundstücke wurden neu vermessen, die Gartenwege an die Ränder verlegt und die Innen- und Randflächen zu Sand- und Spielplätzen oder Wiesen umgewandelt, die allen Bewohnern und Kindern gemeinsam dienten. Die Bunker sind nützlichen, zivilen Zwecken zugefürht und werden immer noch genutzt.

| Die 27 Häuser der Siedlung wurden in folgenden Größen errichtet: |

| 1 Zweifamilienhaus |

| 8 Dreifamilienhäuser |

| 8 Vierfamilienhäuser |

| 5 Fünffamilienhäuser |

| 3 Sechsfamilienhäuser |

| 2 Achtfamilienhäuser |

Nach Ende des 2. Weltkrieges war die Zeche Monopol und mit ihr die Siedlung nach mehreren Wechseln in das Eigentum der Harpener Bergbau AG gelangt. Zur Zeit der Kohlenkriese in den 60er Jahren wollte die Harpener sich von dem ihr lästig gewordenen Immobilienbesitz trennen, die Gefahr bestand, daß die gesamte Siedlung an einen berüchtigten "Miethai" verkauft werden würde. Daß dies nicht geschah, ist dem Betriebsrat der Zeche zu verdanken. In Verhandlungen mit der Stadt Nürnberg, die Aktionärin der Harpener Bergbau AG war, erreichte er, daß die Häuser den damaligen Mietern zum Kauf angeboten wurden. Auf diese Weise wurde die Siedlung privatisiert, die Einwohnerschaft blieb aber denoch eng, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem Bergbau verbunden.

Die Siedlung hat sich seit dieser Zeit erheblich verändert und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Eine städtische Gestaltungssatzung, verbunden mit finanziellen Zuschüssen, hätten den Eigentümern sicher helfen können, ihre Häuser zu modernisieren und dennoch den ursprünglichen Charakter und eigenwilligen Charme dieser Siedlung zu bewahren.

Das Leben der Bergarbeiterfamilien spielte sich vornehmlich zwischen Pütt, Familie und Nachbarschaft ab. Erst die Verbreitung des Fernsehens und des Pkws veränderte dies. Daneben war fast jeder Mitglied in mindestens einem Verein. Die Geselligkeit hatte einen großen Stellenwert.

Die meisten Bergarbeiter kamen aus anderen Regionen und hatten wie die heutigen "Gastarbeiter" Integrationsprobleme. Sie hielten daher Kontakte auf landsmannschaftlicher Basis. Die Polenvereine wurden von der Polizei besonders beobachtet. Auch die Knappenvereine waren oft landsmannschaftlicht organisiert.

Viele Familien holten nach einer gewissen Zeit noch Verwandte und Bekannte ins Ruhrgebiet nach. Man suchte auf der gleichen Zeche Arbeit und wohnte oft bei ihnen als sogen. Kostgänger. Das waren ledige Bergleute, die in der Familie ein Bett und Verpflegung erhielten. Ohne diese Kostgänger konnten viele Familien die Miete gar nicht bezahlen (ca. 12 - 16 Mark monatl.). Etwa die Hälfte der Bergarbeiter beherbergte Kostgänger in ihren Wohnungen.

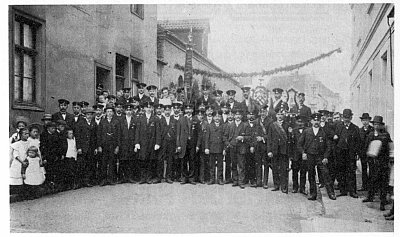

Der katholische Knappenverein Sankt Barbara wurde ca. 1891 als Bruderverein zum St. Joseph-Arbeiterverein gegründet.

Der Knappenverein steht hier in den 20er Jahren auf der girlandengeschmückten Gottesberg Straße, in Hintergrund "Haus Recker".

Bildquelle: Stadtarchiv Kamen

Die meisten Zechen hatten für die ledigen Bergleute Schlafhäuser (Menagen) gebaut, doch man lebte lieber als Kostgänger. Häufig heirateten sie die Töchter der Familien. Die Zechen erließen bei Aufnahme von Kostgängern oft einen kleinen Teil der Miete. Obwohl die Bergarbeiter mehr als andere Arbeiter verdienten, war der Lohn sehr gering.

Die Frauen der Bergarbeiter mussten viel zum Erhalt der Familie beitragen. Die kräftezehrende Arbeit unter Tage erforderte eine kräftige Nahrung. Zahlreiche Kinder mussten versorgt, die Kleidung immer wieder geflickt werden. Auch die Kostgänger erhielten die gleiche Versorgung. Die Zechen richteten Kochschulen in den Wohlfahrtsgebäuden ein.

Die Industrie, die seit ca. 150 Jahren das Ruhrgebiet geprägt hat, verlässt es nach und nach wieder. Zurück bleiben Standorte, die brach liegen und die zum Teil mit den Altlasten dieser Entwicklung zu kämpfen haben. Die Fließgewässer mussten vor einem Menschenalter reguliert werden, um die Abwasserprobleme zu lösen.

Der technische Wandel verändert unsere Lebensbedingungen. Heute stehen die Menschen der Region vor dem Problem der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der sinnvollen und umweltgerechten Folgenutzung hinterlassener Industriestandorte. Die Städte, die in ihrem Wachstum die Handschrift der Industrie erhielten, stehen vor den Kosten einer notwendig gewordenen Wohnumfeldverbesserung. Aufgegebene Gewerbestandorte bieten die Chance für ökologische, städtebauliche und ökonomische Erneuerungen. Das dies gelingen kann, zeigt Kamen an vielen Beispielen.

Die Natur hat jetzt wieder eine Chance zurückzukehren. Manche Industriebrachen entwickeln sich zu "Öko-Nischen". Die naturnahe Gestaltung der Fließgewässer ist in vollem Gange. Beispiele sind die Flüsse Seseke und Körne. Die städtischen Abwässer werden parallel in Kanalrohren abgeleitet und geklärt. Nur das Oberflächenwasser, das durch Regenfall und Entwässerung der Landschaft entsteht, wird in den Fluss geleitet werden. Die Planungen sehen vor, einen weitgehend natürlichen Flusslauf mit verbreitertem Gewässerprofil, abgeflachten Böschungen und einigen Stillwasserbereichen zu schaffen.

Mit freundlicher Genehmigung von Hans Blossey: Luftbilder Blossey

Nach derselben Maxime, der Aussöhnung zwischen Natur und Technik, wird das Gelände der Zeche Monopol in Kamen in einen Wohn-, Freizeit- und Technologiepark mit Gründerzentrum umgewandelt. Hier sollen sanfte Technologien neben der bereits gebauten Gartenstadt "Seseke Aue", die eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität besitzt, angesiedelt werden. Die gleichzeitige Schaffung neuer Arbeitsplätze und neuen Wohnraums ist das oberste Ziel.

Quelle der Chronik: Stadt Kamen Stadtarchiv